資料圖:水泥粉磨生產線

標準形同虛設,水泥混合材亂添加成常態

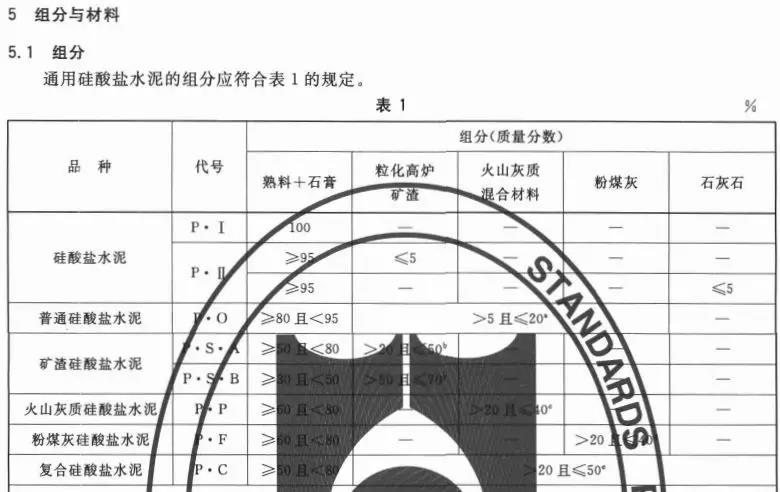

據水泥人網了解,混合材的摻量是有相關標準規定的。規定它的目的就是為了區分水泥的潛在的特征,以利于不同的使用環境和不同的使用需要有針對性地使用水泥。例如,硅酸鹽水泥和普通水泥強調的是熟料極多這個特征,這類水泥更多地具有熟料的特性,在抗凍性等方面具有一定優勢。由此也就決定了水泥的一些特點,而不單單是強度要求。在我國的標準中,按照水泥中熟料的摻量和混合材的摻量,設置了硅酸鹽水泥(按照混合材摻量的不同又分為Ⅰ、Ⅱ型)、普通水泥、礦渣水泥、火山灰質水泥、粉煤灰水泥、復合水泥等六大類七個品種。

應該說這七個品種水泥的特性是各有所重的。但是基本民用方面人們更主要的強調強度等比較顯性的性能,對其他潛在特質就比較忽略了,給人形成了一種所有的水泥除了強度,其余差別都不大的錯誤認識。所以實際的使用上往往就片面強調了強度。這就造成了市場上一部分水泥混合材品種和摻量不符合標準規定的現象,給工程的耐久性方面造成隱患。混合材料的品種和摻量在目前檢測條件下,沒辦法準確測定出來是造成這種現象存在的直接原因。

相關行業人士表示:所謂的無熟料水泥,并不是新的發明創造,早在前蘇聯時期就已經有了相關研究,叫“堿礦渣水泥”,在五十年代,在我國的武漢地區也曾有無熟料水泥實驗樓的探索(現在沒有進一步消息了),本世紀初的“凝石”基本都是所謂無熟料水泥的范疇。這類“水泥”可以強度很高,但是由于有一定堿性物質的存在,又很少有熟料,它的一些潛在的特征與普通的水泥比具有不同的弱點,在耐久性方面更可能存在不確定的因素,這正好是映證了通用水泥標準對混合材品種和摻量予以規定的必要性,不能只從強度考慮。這個就如同精鹽和工業鹽的區別,都可以達到一定的咸度,一般也區分不出來有什么大的不同,但對人體的需要而言實質是兩種東西。

早凝水泥,強調的也只是早期強度

有客戶在采購水泥的時候,強調“早凝”,在一般民用領域,其實質還是要求水泥早期強度要高,就是要求水泥拌制混凝土澆筑后,原來可能是兩天才可以拆除模板,現在要求一天就拆除模板,強度盡早發揮。理論上的體現也就是要求凝結時間要短一些。比如,一般的水泥凝結時間是3到4個小時,之后水泥就逐漸凝結硬化了,但是使用方要求水泥2個小時就要凝結硬化。這就是所謂的早凝。

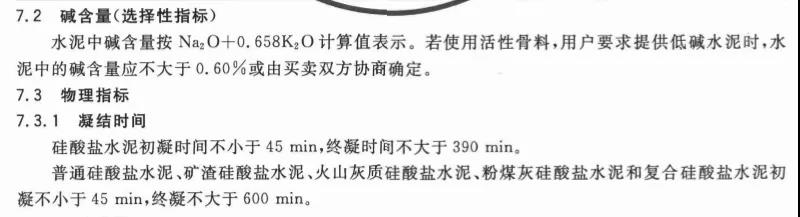

在水泥的配比方面,所謂早凝水泥與普通的水泥區別不大,企業通常的作法是減少一些石膏的摻量(石膏就是為了延緩水泥的凝結時間的,如果不摻加石膏,磨細后的熟料是見水就凝的),例如,一般水泥石膏摻量6%左右,他可以適當減少石膏摻量到4~5%。這個是標準允許的。標準只規定了水泥凝結時間:初凝時間大于45分鐘,終凝時間小于600分鐘(硅酸鹽水泥終凝時間要求小于390分鐘),在這個區間,廠家是可以調整的。能不能加其他的外加劑來調整凝結時間,在通用水泥標準中沒有明確的規定,按理論講沒有規定,就意味著不可施行。

在水泥的配比方面,所謂早凝水泥與普通的水泥區別不大,企業通常的作法是減少一些石膏的摻量(石膏就是為了延緩水泥的凝結時間的,如果不摻加石膏,磨細后的熟料是見水就凝的),例如,一般水泥石膏摻量6%左右,他可以適當減少石膏摻量到4~5%。這個是標準允許的。標準只規定了水泥凝結時間:初凝時間大于45分鐘,終凝時間小于600分鐘(硅酸鹽水泥終凝時間要求小于390分鐘),在這個區間,廠家是可以調整的。能不能加其他的外加劑來調整凝結時間,在通用水泥標準中沒有明確的規定,按理論講沒有規定,就意味著不可施行。

標準規定

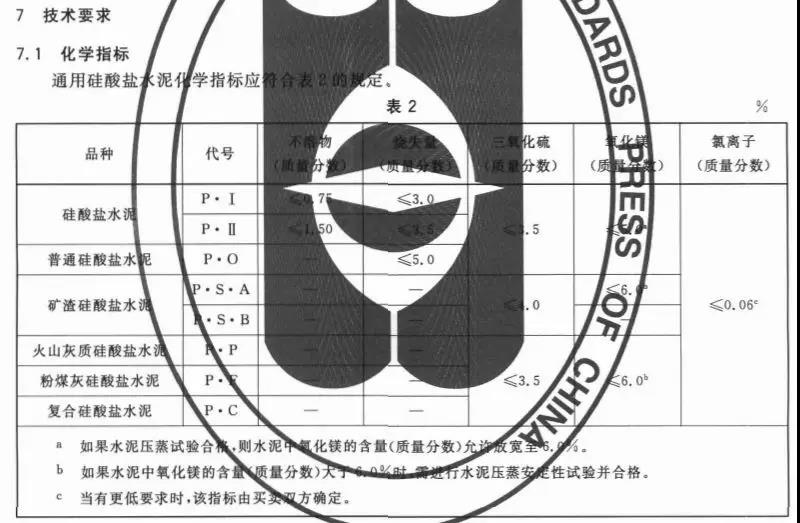

據水泥人網了解,通用硅酸鹽水泥GB175-2007國家標準中明確規定了通用硅酸鹽水泥的組分與材料,強度等級,技術要求試驗方法以及檢驗規則和包裝、標志 、運輸 與貯存等。國家標準按照混合材的品種和摻量將普通硅酸鹽水泥的分為硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、火山灰硅酸鹽水泥和復合硅酸鹽水泥。

資料圖:水泥粉磨包裝生產線

資料圖:水泥粉磨包裝生產線

標準也規定在水泥粉磨時加入起助磨作用而又不損害人體健康和水泥混凝土性能的外加劑,但加入量不得超過水泥質量的0.5%。

有企業在水泥粉磨時加入助磨劑,但是其加入量卻遠遠大于標準的“應不大于水泥質量的0.5%”的規定,而且以“助磨劑”之名,助磨劑中含有提高早強、晚強等各種物質,已成為水泥行業心照不宣的秘密。

據小編了解,現在水泥行業使用的“助磨劑”,是為了提高水泥產量,激發水泥熟料以及水泥混合材料的潛在活性,提高水泥的早期強度,降低水泥中熟料的使用量,降低水泥生產成本。部分中小企業摻入超量的混合材同時加入助磨劑,尤其加入了部分氯化納含量較高的水泥助磨劑,導致出廠水泥氯離子超標。

國家標準對水泥氯離子和重金屬有明確的限制要求,從根本上制約著助磨劑中的氯離子和重金屬,所以嚴格按照國家標準出廠檢驗“氯離子超標”一項便是可控的。

標準規定的強度等級

標準規定的化學指標

現在的絕大多數企業的做法就是可以讓標準中明確規定的顯性指標合格,一些無法明確檢定的指標,例如混合材的摻量和品種,就放任不管。而且規定是規定,做法是做法。沒有強制的第三方抽檢,沒有硬件的支撐,沒有可以明確檢查和檢測的約束,一切軟性的紀律與道德倡議都沒有作用。

近兩年來水泥不合格,強度不夠,氯離子含量超標或者建筑物在建設時就倒塌,拆模時間太早、后期維護不當等等,類似的現象頻現媒體報端,發人深省的同時也讓我們反思。中國水泥百余年的歷史,究竟是什么原因令我們夢想的“百年建筑”遲遲未出現?

(來源:水泥人網)